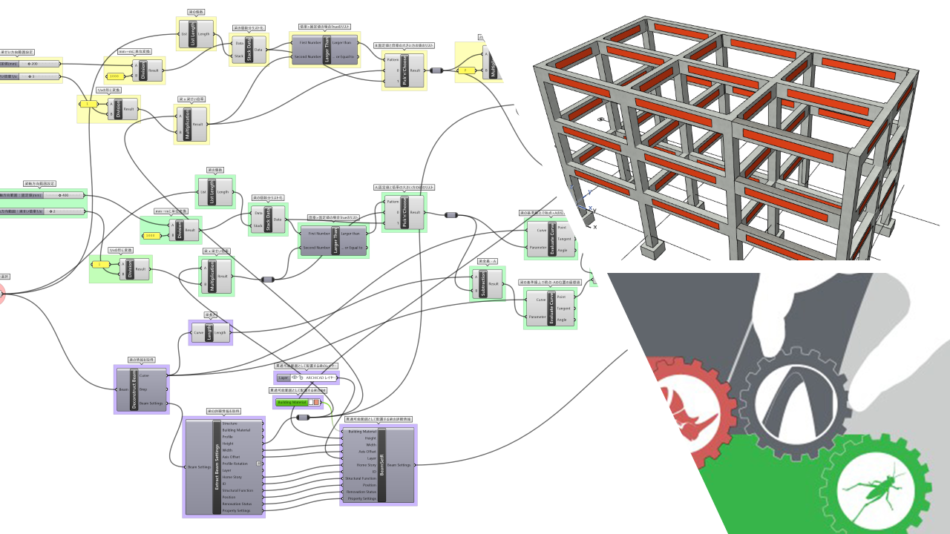

本記事では、2021/8/27-28に実施された「USERFEST ONLINE~BIMの愛(i)はボクらを救う?」その中の「施工でも使える!GDL/Grasshopper」というセッションで紹介した、Archicad – grasshopper Liveconnectionを利用した梁貫通可能範囲の表示について、grasshopperファイル(.gh)の配布と使い方の説明をします。

(当日はかなり駆け足でしたので…)

こちらからダウンロードしてください。

Grasshopperファイル(梁貫通可能範囲.gh) zipファイルになっています。

動作環境

- Archicad 24

- Rhinoceros 6

- Grasshopper – Archicad Live Connection

(検証環境)

- Archicad 24 5004 JPN

- Rhinoceros 6 SR35

- Grasshopper – Archicad Live Connection 1.6

免責

- 業務利用を含め制限はありません。

- 改変も自由です。

- 利用した事によるいかなる損害についても筆者は一切の責任を負いません。

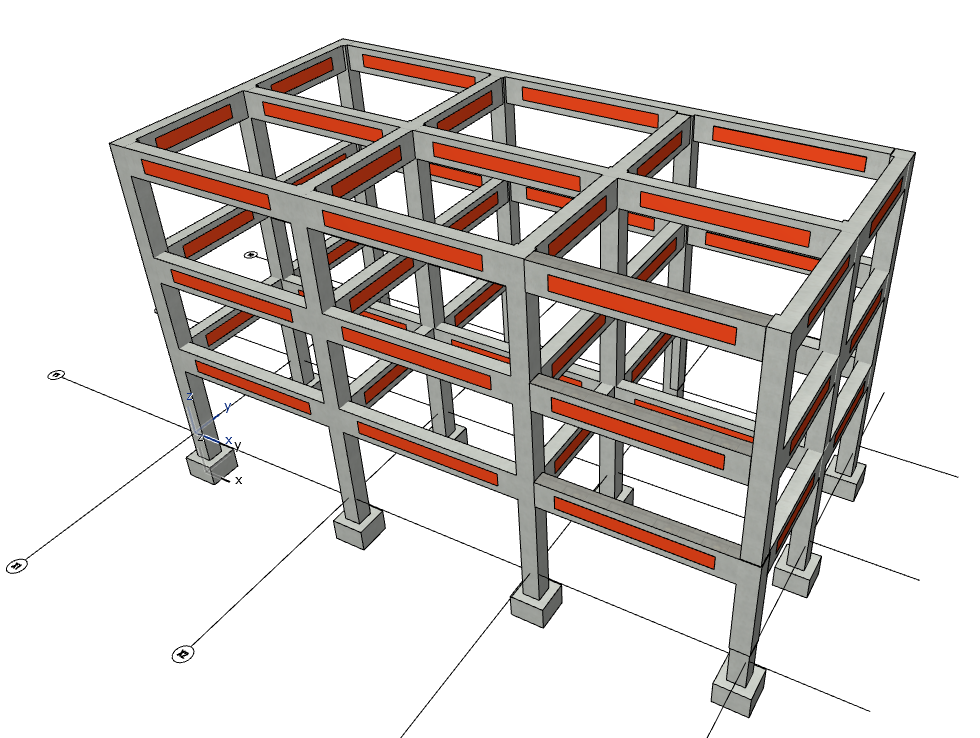

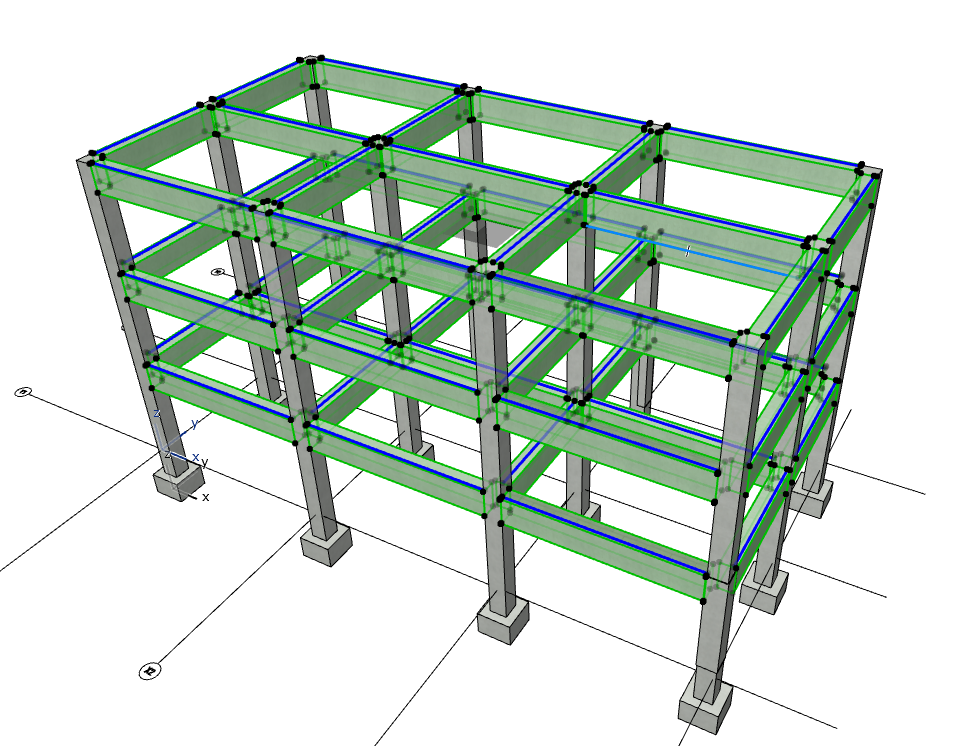

これで出来ること

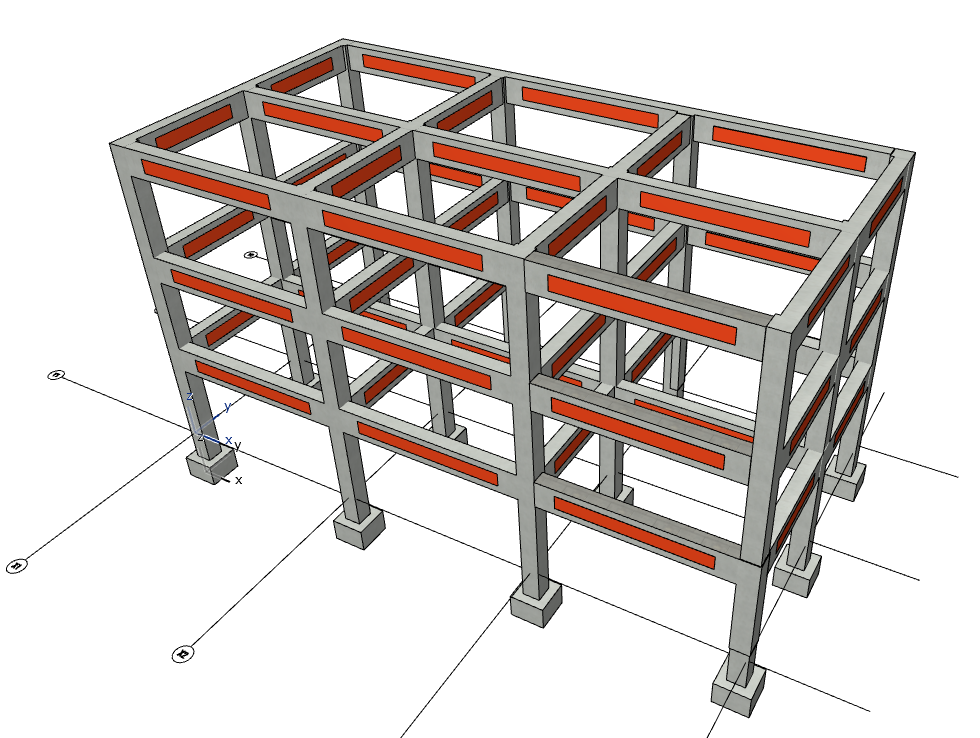

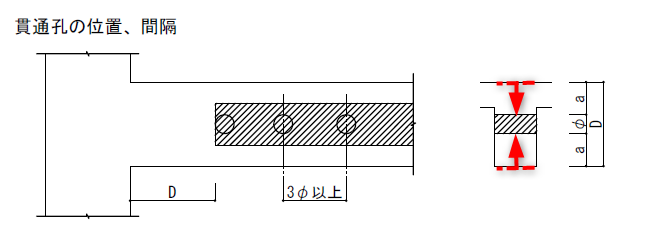

Archicadで入力したRC梁を読み取って、貫通可能範囲を表示できます。

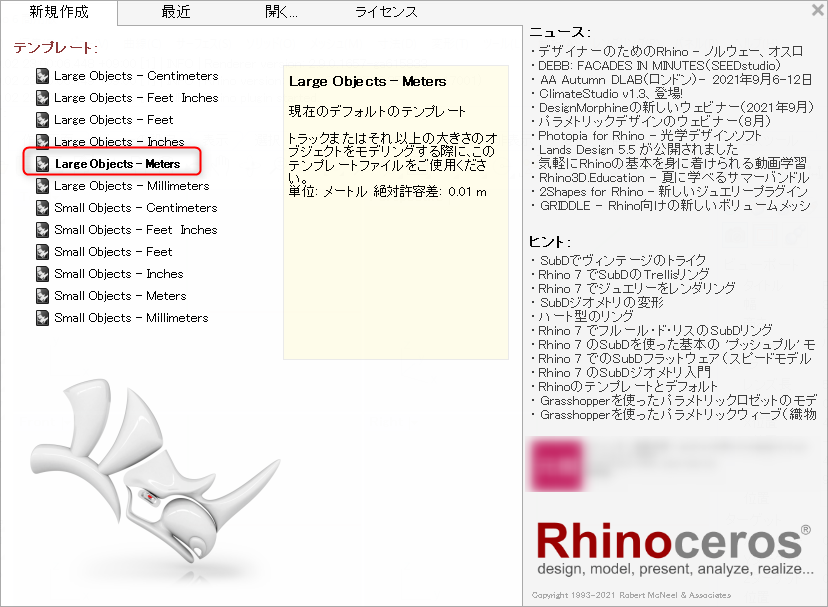

使い方 – ①開く

あらかじめ、RhinocerosとGrasshopper – Archicad Live Connectionをインストールしておいてください。

- ファイルを開く

Large Objects – Meters のテンプレートで新規作成します。

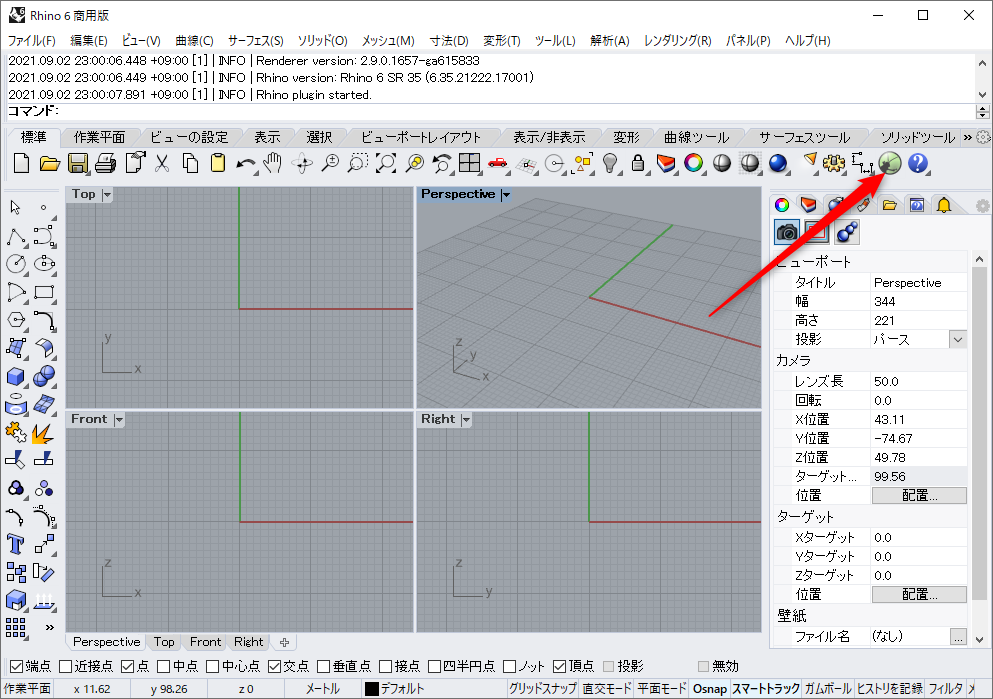

2.緑のgrasshopperアイコンからgrasshopperを起動します。

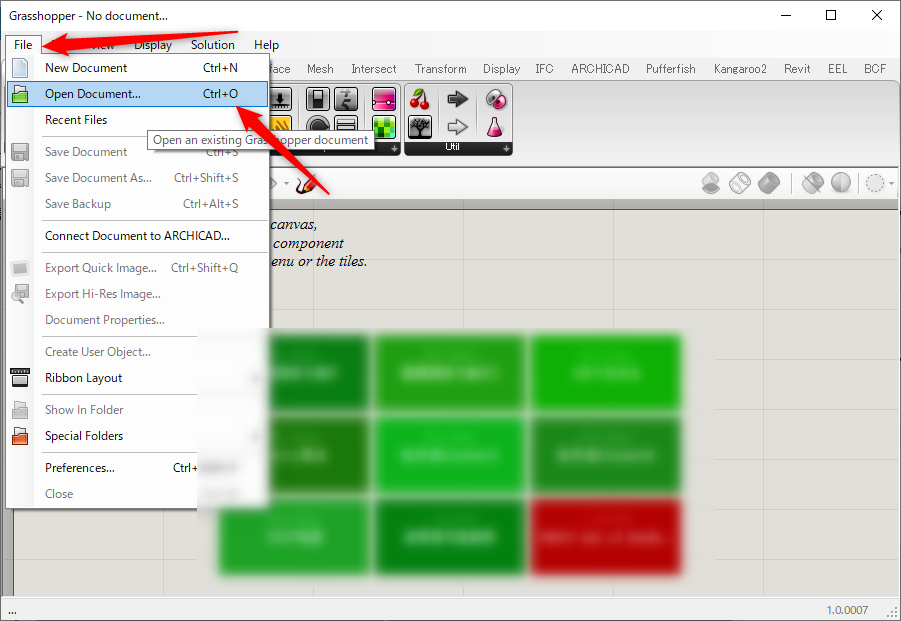

3. Files – Open Document からDLした.ghファイルを開く

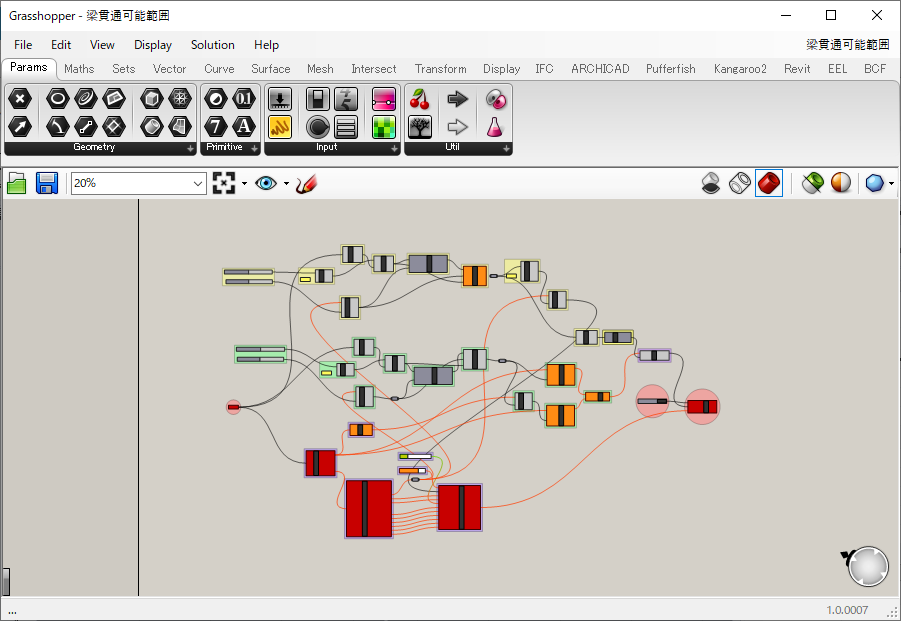

4. こんな画面が表示されます。

使い方 – ②Archicad下準備

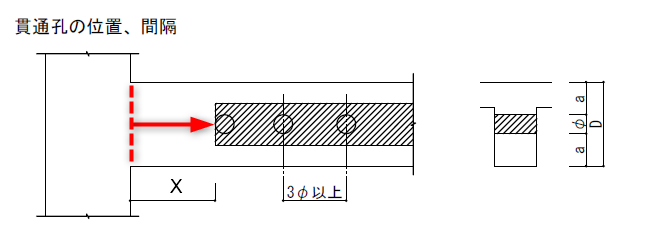

1.梁の基準線は柱面で止めてください。

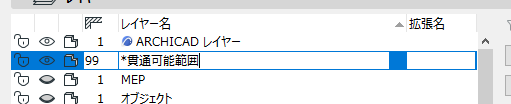

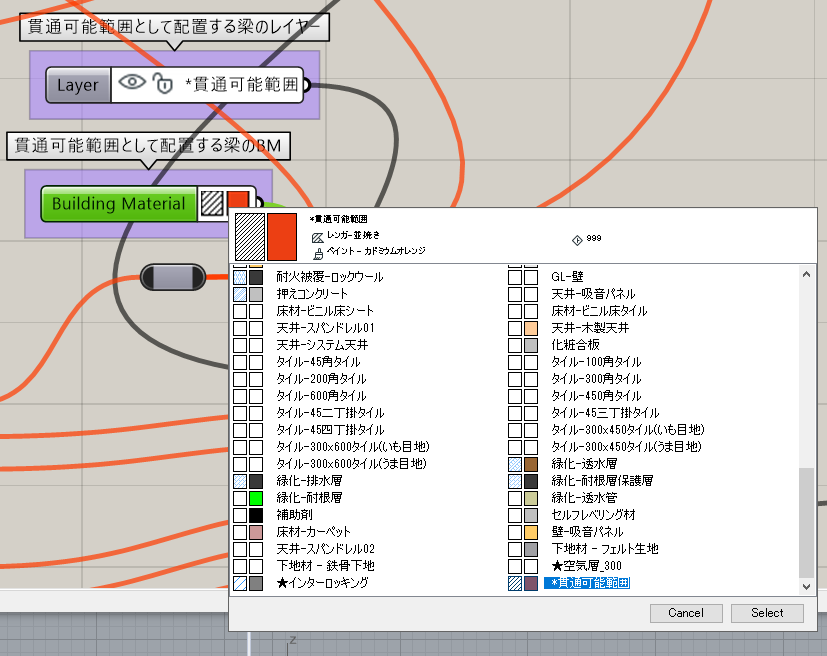

2.貫通可能範囲を配置するレイヤーを作ります。

(レイヤーの交差グループ番号は梁と変えておきます)

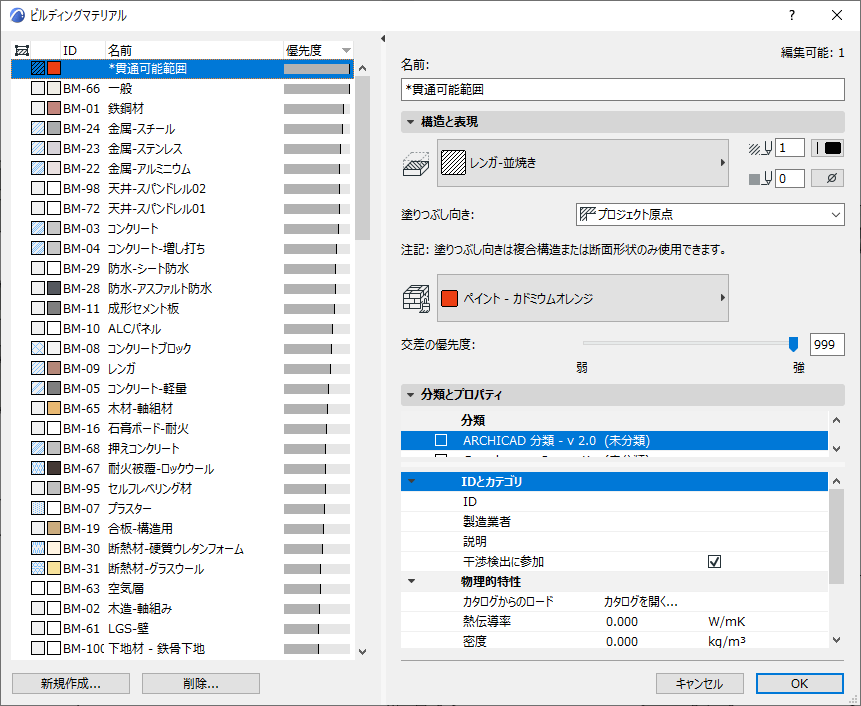

3.貫通可能範囲のビルディングマテリアルを設定します。

(優先度をコンクリートよりも高く設定します)

使い方 – ③Live Connectionの起動

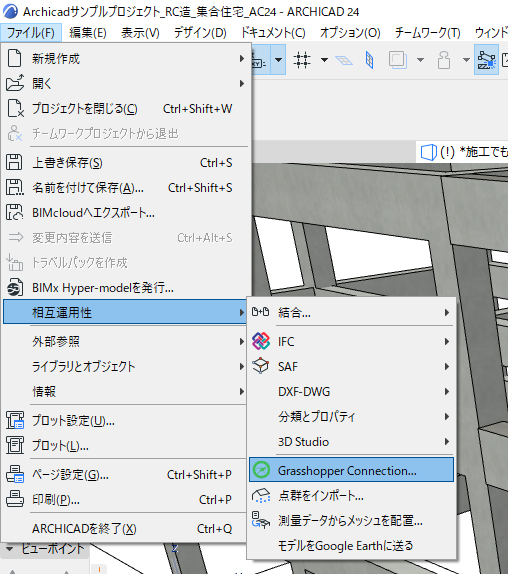

1.ファイル > 相互運用性 > Grasshopper Connection または ウィンドウ > パレット > Grasshopper Connection からLiveConnectionパレットを起動します。

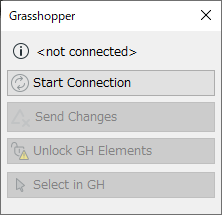

2. Start Connection をクリックします。

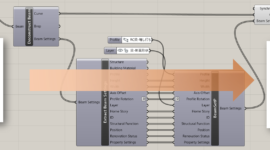

使い方 – ④レイヤー・BMの設定

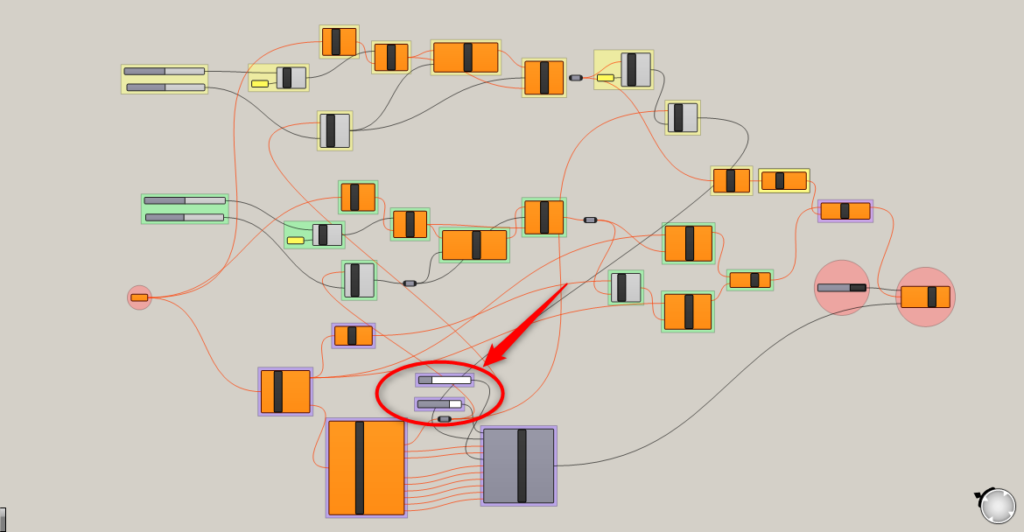

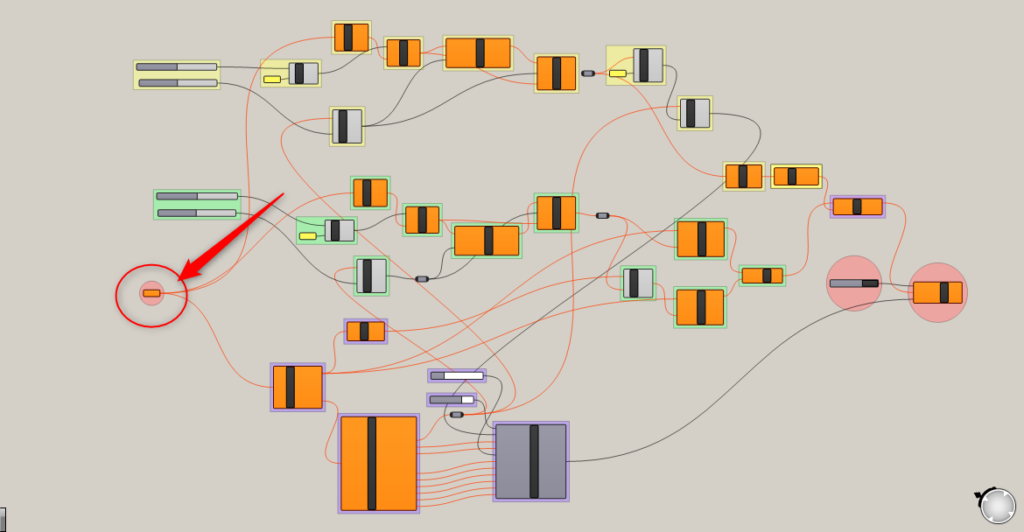

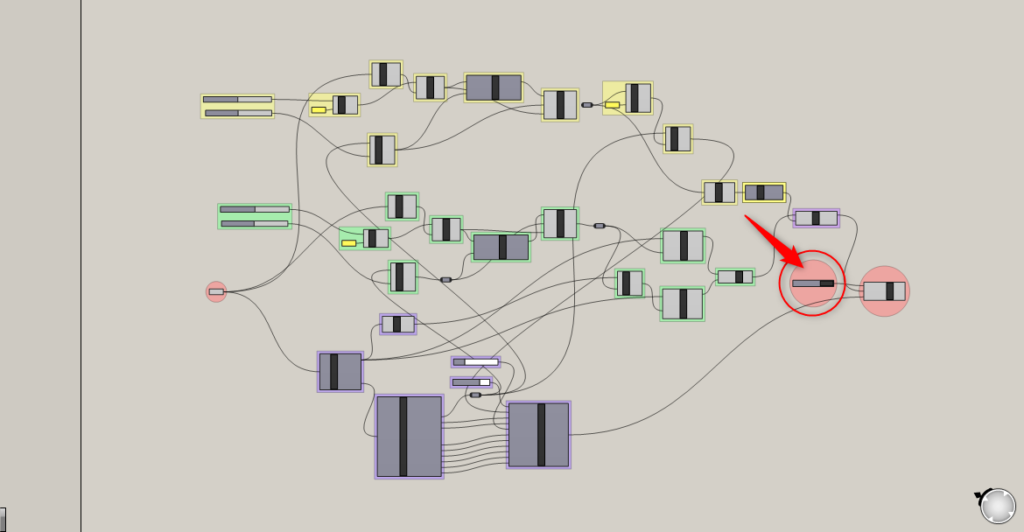

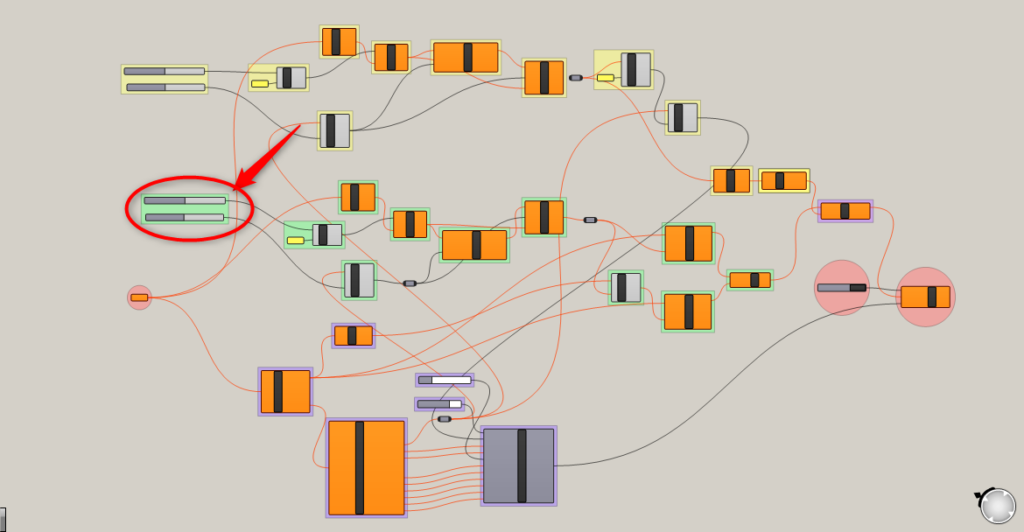

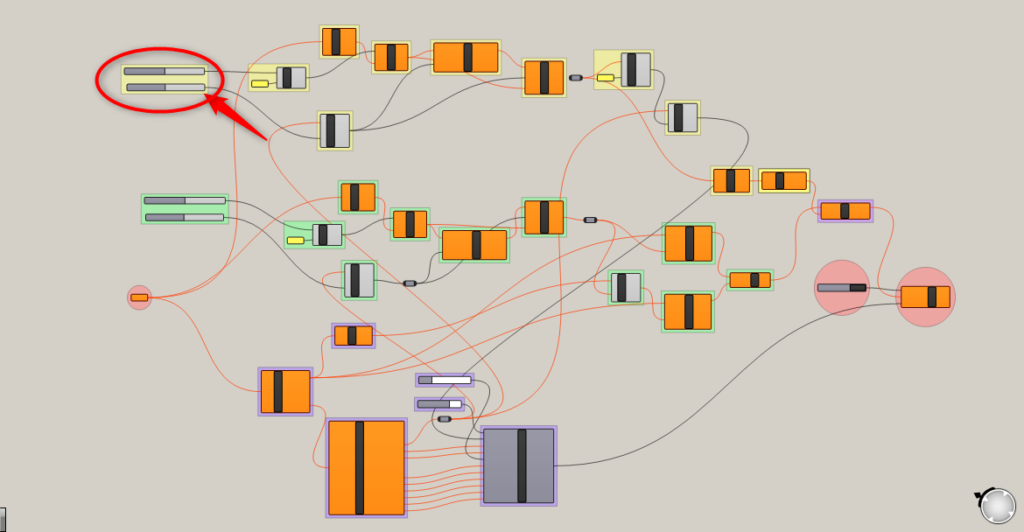

- Grasshopperを開き下記の赤丸部を拡大します。

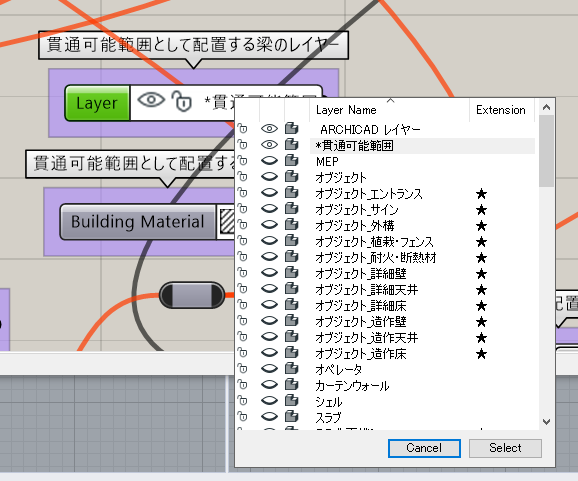

2. Layerコンポーネントをクリックして「② – 2」で作成したレイヤー「*貫通可能範囲」を選択し、「Select」を押します。

3. Builing Materialコンポーネントをクリックして 「② – 3」で作成したビルディングマテリアル「*貫通可能範囲」を選択し「Select」を押します。

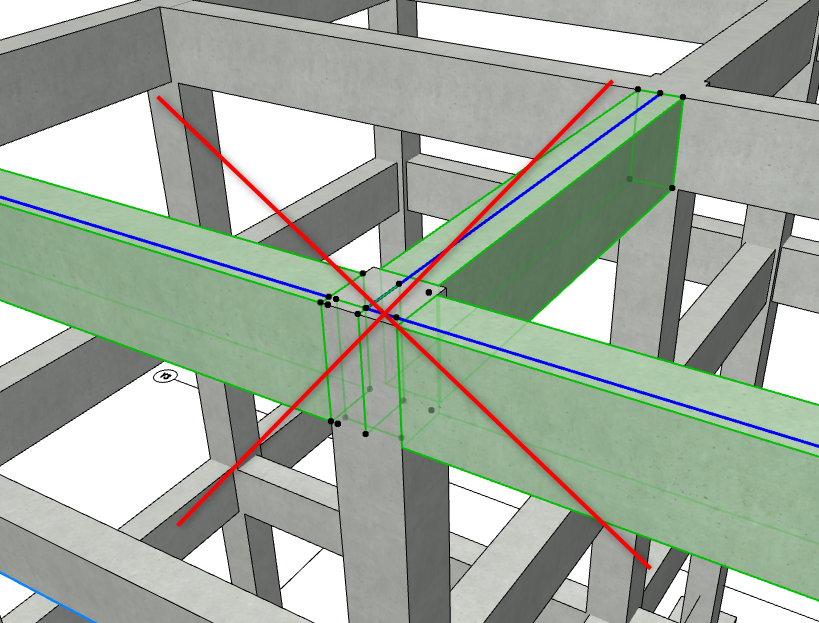

使い方 – ⑤貫通可能範囲の表示

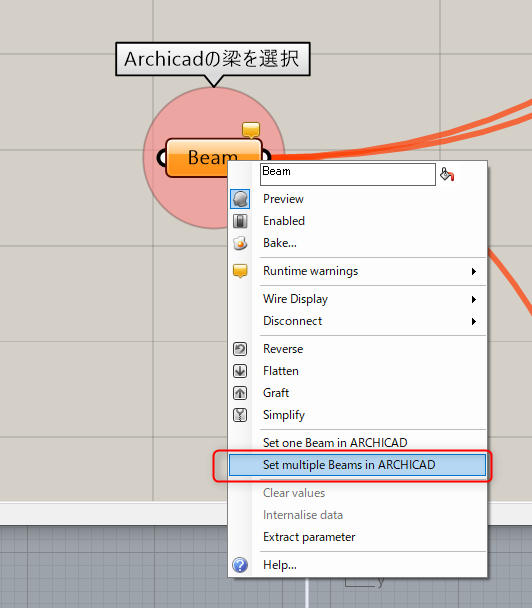

- Archicadで貫通可能範囲を表示したい梁を選択します。

2.grasshopperのウィンドウを表示し、下記の赤丸部を拡大します。

3. 「Beam」コンポーネントを右クリックして、出てきたメニューから「Set Multiple Beams in ARCHICAD」を選択します。

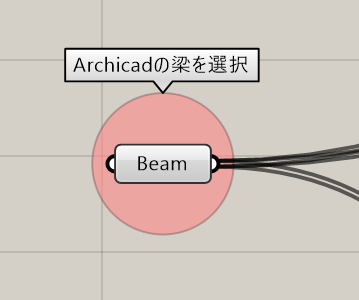

4.正常に取り込めれば、Beamコンポーネントが灰色になります。

5. 下記の赤丸部を拡大します。

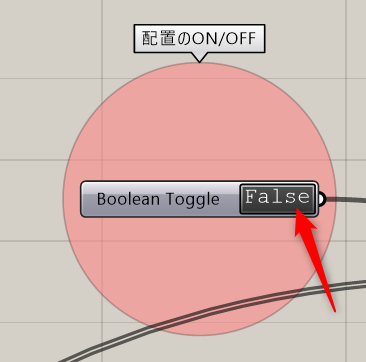

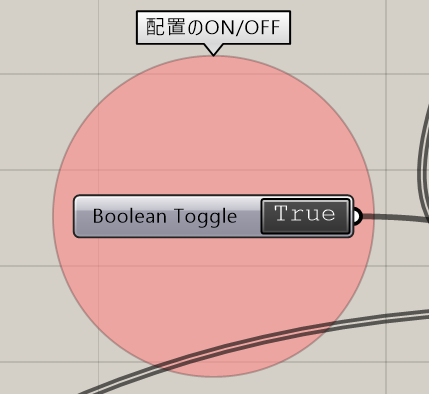

6. Boolean Toggleコンポーネントの「False」ボタンをダブルクリックします。

7. ボタン表記がTrueになります。Archicadの画面に戻ると貫通可能範囲が表示されています。

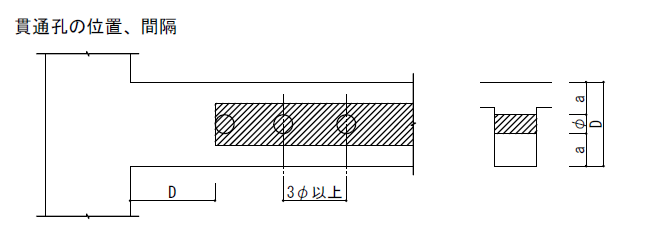

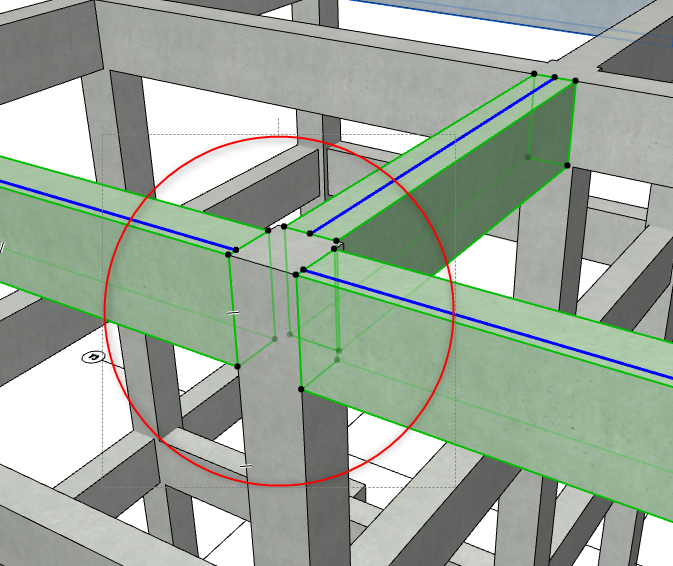

使い方 – ⑥範囲の設定

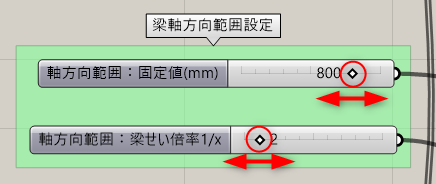

- grasshopperの画面に移り、下記の赤丸部を拡大します。

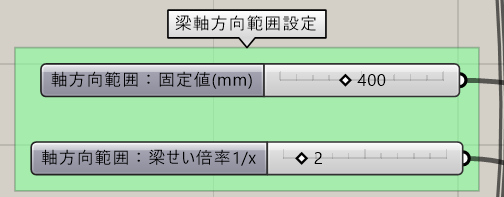

2. この部分では梁軸方向の貫通可能範囲について設定します。数字の横のスライダーをドラッグすることで設定できます。

3.例えば上記の「X寸法」が「柱面から400かつ梁せいの1/2以上」となっている場合下記のように設定します。

4. 下記の赤丸部を拡大します。

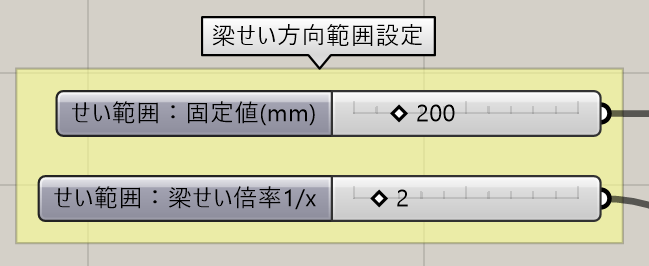

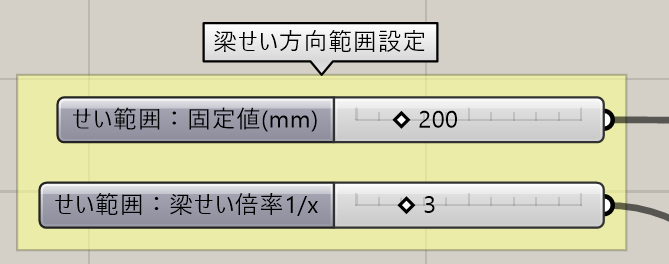

5. この部分では梁せい方向の貫通可能範囲を設定します。

6. 軸方向と同様に上記「a」寸法が「200以上」かつ「梁せいの1/3以上」の場合下記のように設定します。

7. スライダーを動かすたびに、Archicad上でもリアルタイムに範囲が反映されます。

以上。

おわりに

うまく出来たでしょうか。

今回のファイルでは、例えば貫通可能範囲が二種類ある(大きなスリーブが開けられる範囲と小さなスリーブが開けられる範囲など)場合は対応できません。

コンポーネントを組み替えることで実現可能なので、よければ挑戦してみてください。

直交する小梁からの離隔については、Archicadに「梁がどこに接続されているか」の情報が無いため、私も未だ実現できていません。

どなたか上手くやる方法があれば是非投稿して下さい。